上市公司作为重要的产业和资本运作平台,也是地方政府解决就业及税收问题的重要载体,其数量的多寡直接反映了地区之间经济发展的差异。在国企布局优化调整、发展新质生产力、IPO收紧、“并购六条”出台等宏观背景下,地方政府全力推动产业升级、财政转型和招商创新,地方国资对上市公司控制权的收购热情高涨,成为资本市场焦点。本文以地方政府收购上市公司的结果统计分析为目的,对2018年以来地方政府收购上市公司的动机因素、交易数据、结构分布、运作结果、成功与失败原因进行分析梳理,为新时期地方政府收购上市公司的实务操作提出相关建议。

本文要点:

一、地方政府收购上市公司的双方动机因素

二、地方政府收购上市公司的相关交易统计

三、地方政府收购上市公司后的结果统计与分析

A股市场出现趋势性的地方政府(国资)收购上市公司大约始于2018年前后。当时市场上有一批上市公司实控人由于质押爆仓,迫切地寻求地方国资入场解救。2018年前后,以三聚环保、东方园林等引入北京国资纾困、提高流动性为代表,拉开地方国资常态化收购民营上市公司的序幕。这些年,地方国资收购A股上市公司的模式也进行了多次演变,可以分为纾困并购、杠杆并购、战新并购和强优并购等类型收购整合双方有各自的动机因素。产业招商与资本招商结合、土地财政向股权财政转化、资产证券化等,是地方政府(国资)收购上市公司的主要初衷,也是地方政府推动经济高质量发展,实现税收增长和产业竞争力提升的重要途径。相较于一级市场初创企业,上市公司交易价格虽高,但发展确定性更强,收购方可以向上市平台注入更多的优质资产,从而满足地方国资的产业整合诉求。地方政府拿下上市公司控股权,更有利于将优质产业引进当地,实现产业链延链、补链、强链;更能直接、高效地带动当地产业发展,也更能发挥上市公司在当地产业中的头雁效应。上市公司主动引入地方政府作为实际控制人的动机因素包括:

缓解债务压力(危机),降低其自身财务杠杆;

遇到发展瓶颈、增长乏力的传统产业上市公司借助地方政府资源进行产业升级;

上市公司市值两极分化背景下,小市值上市公司寻求市值增长;

引入国资资源赋能,提高信用评级,促进上市公司业务持续发展;

解决企业传承问题,上市公司一代实际控制人即将退休,但二代无意愿接班;

- 社会资本曾经并购上市公司后资本运作失败,选择转让控制权等。

值得关注的是,地方政府入主后,部分上市公司的民营资本亦非完全退出,而是转向参股模式,形成“国资主导+民资赋能”的协同架构,促进上市公司经营发展。

地方政府收购A股上市公司是上市公司控制权变更的形式之一。

上市公司控制权变更的类型包括:实际控制人A变B、实际控制人有变无;实际控制人无变有、实际控制人无变无、共同控制调整、破产重整及债务重组、其他(拍卖、改选被动继承等)。以上上市公司控制权变更类型可分为交易行为变更和非交易行为变更。交易行为变更的方式包括协议转让、破产重整、定增等。非交易行为变更的方式包括无偿划转、继承、资产分配及一致行动关系变更等。据公开资料统计,2018年至2024年,上市公司完成控制权变更接近1000家,其中交易行为变更占比约55%左右。从近两年的数据看,2023年完成实际控制人变更的上市公司共有146家,其中96家系通过协议转让、间接收购、表决权安排等交易行为完成(其中2例为借壳上市);另有50家系国有股权无偿划转、一致行动协议到期解除、股份继承等非交易行为完成。2024年度A股上市公司共完成125起控制权变更事项(不含北交所)。其中,交易性控制权变更51起,占比41%;非交易性控制权变更74起,占比59%。2025年1-3月,分别有34家、25家、19家上市公司披露控制权变更相关公告,合计78家。其中交易性控制权变更45家、占比57.69%;非交易性控制权变更33家、占比42.31%。

根据2018年至2024年的公开数据统计,地方政府作为买方在控制权交易市场收购了至少232家民营上市公司,2018-2024各年分别为16家、49家、49家、45家、18家、31家、24家。2025年1-3月,地方政府(拟)新取得A股民营上市公司控制权15家。

在A股上市公司交易性股权变更事件中,国资收购上市公司是近年的热点,尤其是地方政府收购民营上市公司的控制权交易。

在地方政府收购民营上市公司控制权交易中,广东、浙江、江苏、山东、湖北等地表现活跃。相关数据显示,2018年至2023年底,广东、山东、浙江、江苏、江西等地城投公司以协议转让方式受让上市公司股份的案例超过100起。

表2:2018-2022年地方国企收购民营上市活跃省份

表3:2023年地方国企收购上市公司控制权统计

表4:2024年24家“国收民”的上市公司控制权变更案例一览

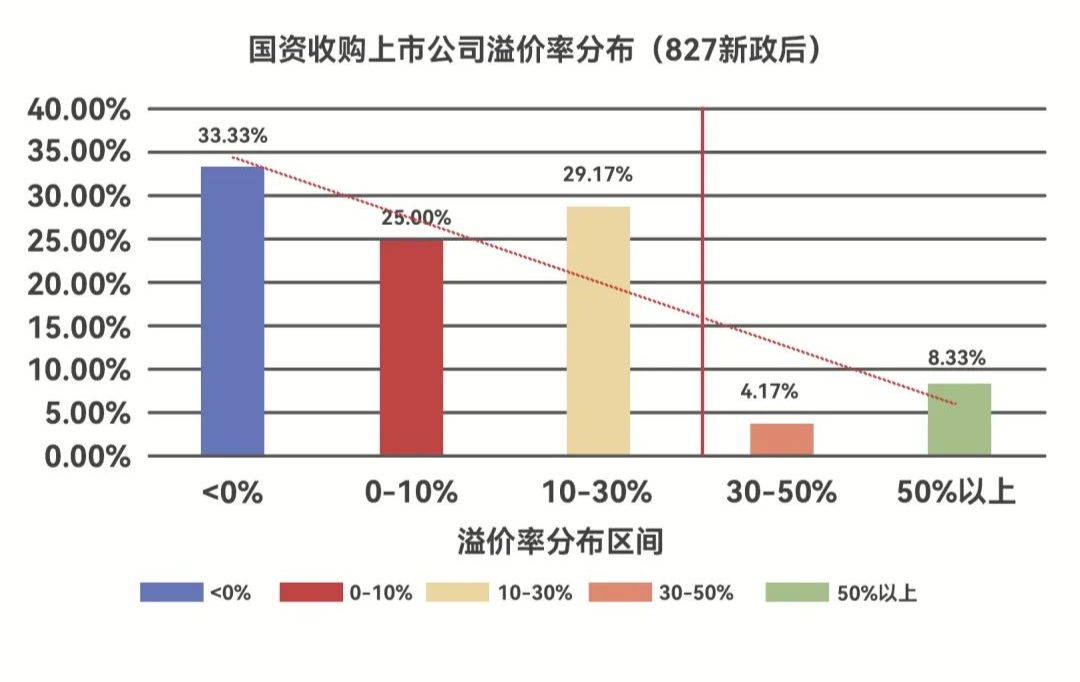

广东省全省国资控制上市公司超过100家,其中至少50家是通过并购获得控制权。2019年自2023年年底,广州市国资在A股并购上市公司超过10家。其中成立于2019年12月28日的广州工控,4年多时间就通过并购持有8家A股公司。珠海国资旗下拥有18家上市公司,其中13家是在近五年通过收购收入囊中的。山东省级国资控股36家上市公司,其中有8家上市公司系最近五年通过收购取得。青岛国资自2020年以来5年收购15家上市公司控股权,仅西海岸新区国资局就收购了8家。湖北国资旗下拥有14家上市公司,其中8家是在近五年通过收购纳入旗下。湖北国资2024年收购了4家上市公司,为去年收购上市公司数量最多的地方国资。地方政府入主上市公司的交易方式包括协议转让、定向增发、大股东减持、股权支付、司法拍卖、破产重整、集合竞价、表决权设置(委托、放弃)、一致行动协议(解除、缔结)、不谋求控制权承诺函等方式。其中“协议转让+表决权委托(放弃)”的组合策略占据大部分案例样本。地方政府收购上市公司控制权案例以沪深主板和创业板公司为主,北交所上市公司有少量案例。从标的上市公司的市值分布来看,在2018-2020年,地方政府以纾困并购为主的阶段,被收购的上市公司主要以30亿元市值以下的“壳公司”为主。2021-2023年,地方政府收购上市公司的交易性控制权事件中,“壳公司”在交易中的数量占比分别为36.49%、41.67%、36.17%。大部分地区的国资虽然依然在寻求收购A股上市公司的机会,但收购目标已从壳公司转向行业符合当地产业发展规划的、有一定营收和资产规模的上市公司,尤其是那些产业与自身或者当地资源禀赋相匹配,收入和资产规模都比较大的、市值30亿元以上的“带产业公司”。2024年的交易性控制权事件中,“壳公司”为23家次(占比40.35%),“带产业公司”为34家次(占比59.65%)。因为上市公司“壳”资源稀缺、阶段性行情推动以及估值方法、收购目的等因素,历史上地方政府通过交易性方式收购上市公司的大部分案例普遍存在金额大、估值高的情况,在评估基础上溢价50%以上是常态。近两年随着并购市场趋于理性,地方政府并购上市公司的估值溢价也在逐渐下移。2023年地方国资控股收购上市公司的31家案例中,宗均交易额逾11亿元。估值方面,除2022年净利润亏损的8宗交易标的外,23宗交易的静态PE均值为37倍;31宗交易估值的PB倍数均值为4.4倍;31宗交易估值的PS倍数均值为7.14倍。尤其在2023年“827”新政后,国资收购上市公司溢价率低于30%的案例占比为87.5%,溢价率超过30%的交易案例为12.5%

表5:“827”新政后国资收购上市公司的溢价率情况

以2018-2022年国资收购非国有上市公司为例,统计其收购以来的财务业绩、市值、净资产变化情况。其中,国资收购方绝大部分为地方政府及其平台。

经统计,2018-2022年国资收购非国有上市公司194家。在完成收购当年,上市公司扣非净利润下降的有106家,占比54.64%;扣非净利润增长的有88家,占比45.36%。表6:2018-2022年完成收购当年业绩变化(下滑)情况

分年来看:

- 2018年完成收购的16家中有13家扣非净利润下降。

- 2019年完成收购的49家中有24家扣非净利润下降。

- 2020年完成收购的49家中有29家扣非净利润下降。

- 2021年完成收购的45家中有22家扣非净利润下滑。

- 2022年完成收购的35家中有18家扣非净利润下滑。

从完成收购当年的扣非净利润是否亏损角度看,194家上市公司中有77家出现当年业绩亏损,占比达39.69%。分年度看,2018年-2022年各年收购的公司中均有不少公司的扣非净利润为负数,分别占当年收购数量比重的33.33%、48.98%、34.69%、40%及34.29%。表7:2018-2022年收购上市公司后业绩亏损情况

收购完成后至2022年,已有昌鱼股份、易见股份等4家上市公司退市,8家被风险警示(ST或*ST)。剩余公司在完成收购1年后的2022年扣非净利润中位数值为428.85万元。有超过一半的被国资收购的上市公司在收购完成后出现了业绩或者市值的下滑。其中:

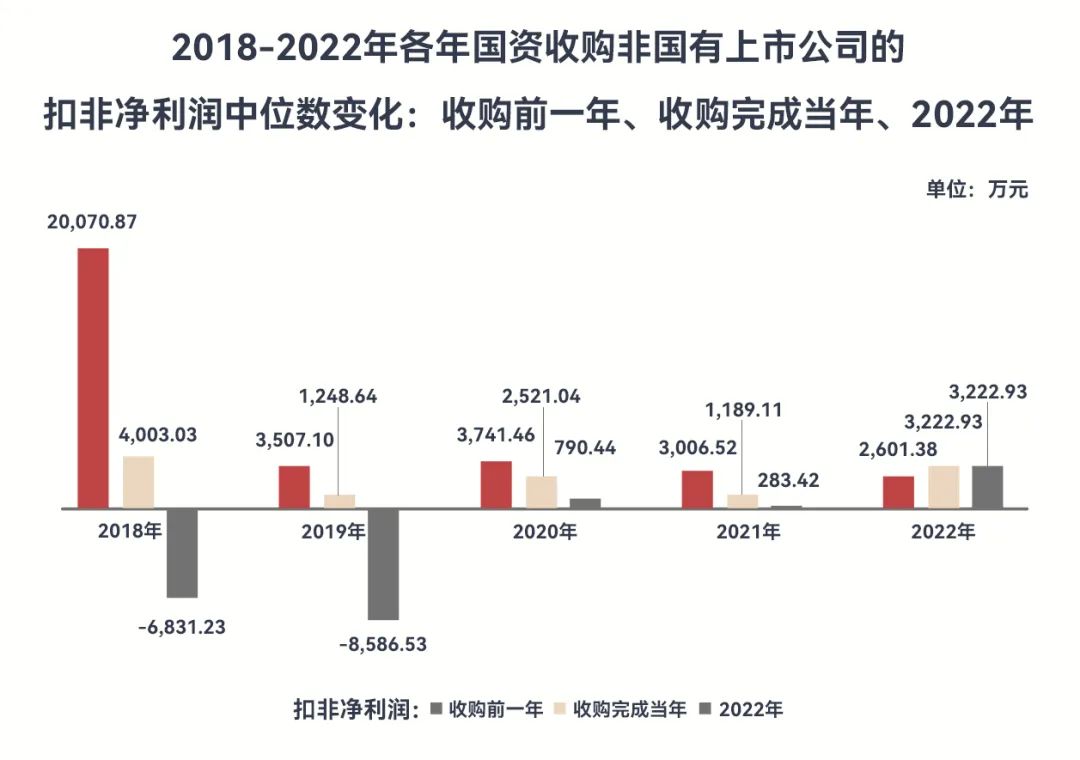

如果分年度看收购前一年、收购完成当年和2022年扣非净利润:

2018年被收购的上市公司扣非净利润中位数分别为20,070.87万元、4,003.03万元、-6,831.23万元。

2019年为3,507.10万元、1,248.64万元、-8,586.53万元。

2020年为3,741.46万元、2,521.04万元、790.44万元。

2021年为3,006.52万元、1,189.11万元、283.42万元。

- 2022年为2,601.38万元、3,222.93万元、3,222.93万元。

除了2022年,其余年份被收购的上市公司扣非净利润中位数值呈现“收购前一年>收购完成当年>2022年扣非净利润”。表8:2018-2022年收购上市公司后扣非净利中位数变化情况

1)在完成收购前一年年初(1月1日)至完成收购当年年底(12月31日)的区间内,分年看上市公司股价相较沪深300的涨跌幅情况。

- 2018年的16家均下跌,中位数跌幅为-42.19%。

- 2019年有6家公司上涨,中位数涨幅为34.41%;43家公司下跌,中位数跌幅为-34.96%。

- 2020年有8家公司上涨,中位数涨幅为68%;41家公司下跌,中位数跌幅为-69.01%。

- 2021年有23家公司上涨,中位数涨幅为36.82%;22家公司下跌,中位数跌幅为-40.97%。

- 2022年有31家公司上涨,中位数涨幅为27.57%;4家公司下跌,中位数跌幅为-17.43%。

表9:2018-2022年收购后前一年及当年底股价涨幅变化情况完成收购前一年年初(1月1日)至完成收购当年年底,在2018-2020年下跌公司占据多数,到2022年上涨公司占多数。2)在完成收购当年年底至2024年1月24日的区间内,分年看上市公司股价相较沪深300的涨幅情况。

- 2018年有4家公司上涨,中位数涨幅为37.28%;12家公司下跌,中位数跌幅为-27.64%。

- 2019年有25家公司上涨,中位数涨幅为26.60%;24家公司下跌,中位数跌幅为-22.58%。

- 2020年有40家公司上涨,中位数涨幅为36.26%;9家公司下跌,中位数跌幅为-18.48%。

- 2021年有31家公司上涨,中位数涨幅为18.22%;14家公司下跌,中位数跌幅为-11.19%。

- 2022年有24家公司上涨,中位数涨幅为15.24%;11家公司下跌,中位数跌幅为-10.66%。

表10:2018-2022年收购后当年底至2024年1月的股价涨幅变化情况完成收购当年年底至2024年1月24日的区间内,仅2018年下跌公司占据多数,2019年到2022年上涨公司占多数。

以国资收购完成前一年年初(1月1日)、收购完成当年年底(12月31日)、2024年1月24日为维度,分年度划分:

2018年被收购的上市公司中位数市值分别为108.12亿元、56.41亿元、50.92亿元。

2019年分别为64.08亿元、46.37亿元、41.62亿元。

2020年分别为32.42亿元、34.58亿元、36.32亿元。

2021年分别为37.22亿元、43.90亿元、36.45亿元。

- 2022年分别为29.99亿元、44.09亿元、36.56亿元。

表11:2018-2022年收购年初、当年底至2024年1月的市值变动情况收购前一年、完成收购当年年底至2024年1月24日的区间内,2018-2019年市值绝对数是减少的,2020年到2022年则在震荡中有所增加。

在国资收购完成后截至2023年三季报,42.27%上市公司的归母净资产减少。

在收购完成前一年、收购完成当年、2023年三季报,上市公司中位数归母净资产分别为16.42亿元、17.02亿元、15.53亿元(不包含国资借壳的情形)。2018-2022年国资收购的194家非国有上市公司中,有112家上市公司归母净资产较收购前一年实现增长,中位数增长率为20.45%,包括因破产重整致使净资产增加的情形。除了4家已退市,剩余78家上市公司归母净资产较收购前一年降低,中位数降幅为-37.23%。分年来看,被收购上市公司前一年的中位数归母净资产呈现逐年减少现象。2018-2019年,被收购上市公司净资产至2023年三季报出现负增长的概率更高,中位数增长率分别为-21.88%、-10.40%。随着国资收购经验的积累及态度的谨慎,往后年份归母净资产的中位数增长率呈现正值。2020-2022年,最新报告期归母净资产相较收购前一年的中位数增长率分别为7.57%、6.33%、4.60%。表12:2018-2022年收购前一年、当年至2023年9月的净资产变动情况

从前文分析可以看出,地方政府收购上市公司,从最早基于纾困的收购,到2019、2020年大规模收购壳公司,由于大部分被收购的壳公司原有主业本已经营状况不佳,国资买方大都既缺乏改善被收购上市公司经营状况的资源和手段,自身也没有合适的资产注入以彻底改变被收购上市公司的基本面,导致收购后大部分上市公司的业绩和市值均出现下滑。

2021年起,国资收购上市公司的趋势有所放缓,对收购上市公司持更理性、更谨慎的态度。收购目标已从壳公司转向符合当地产业发展规划的、有一定营收和资产规模的上市公司,而且对收购后的公司进行主动整合管理,收购后的业绩及市值表现有所提升,但是仍有诸多失败案例。

自2018年来,地方国资成为上市公司控股权收购的重要参与者,有部分上市公司被收购后业绩和市值表现较好,这类公司多为带产业的上市公司而非壳公司,且国资买方接手后的并购整合能力强,能够通过科学管控实现上市公司业绩可持续发展,国资也有较好的投资回报。

以下列举了5家由地方国资于2018-2021年期间收购的、截至2022年业绩持续改善且扣非净利润前五的公司。新宏泰(603016)于2016年上市,主营业务为断路器关键部件、低压断路器及刀熔开关的研发、生产与销售,是目前我国断路器行业中关键部件配套研发、制造、服务能力领先的企业之一。无锡国资委蛰伏三年取得新宏泰控制权,取得过程及收购成本:2019年12月,无锡产业发展集团有限公司(简称“产业集团”)及其一致行动人无锡国盛以14.67元/股,合计3.40亿元,受让新宏泰15.65%股份。2020年12月,无锡国盛资产管理有限公司(简称“无锡国盛”)以23.01元/股,合计4.18亿元,受让新宏泰12.26%的股份,本次权益变动后,产业集团及其一致行动人无锡国盛合计持有新宏泰27.91%股份。2022年11月至2023年3月,在新宏泰原实际控制人进行部分减持后,新宏泰的实际控制人变更为无锡市国资委。新宏泰从无锡国资收购第一年2020年的收入4.44亿元增长到2024年度的6.33亿元,净利润从 6207万元增长到7063万元。新宏泰2019年12月月底股价16.01元/股、总市值亿元23.72亿元。截至2024年12月31日,新宏泰收盘价37.30元/股,总市值55.26亿元,无锡国资委已实现账面浮盈超100%。

也有部分地方国资上市公司买方,选择收购主业与自身存在协同效应的其他上市公司作为并购标的,使得国资在收购后能够迅速介入被收购上市公司的生产经营,从而使得收购有更大概率取得较好的结果。譬如,珠海港(000507.SZ)收购秀强股份(300160.SZ);物产中大(600704.SH)收购物产金轮(002722.SZ);山东黄金(600547.SH)收购银泰黄金(000975.SZ)等。

浙江国资物产中大(600704.SH)收购的金轮股份(002722.SZ)原有主业包括针布和不锈钢加工,而物产中大本身就有较大规模的不锈钢加工业务。在2022年完成收购并更名为物产金轮后,物产中大主导的董事会给物产金轮在经营方面制定了“向高端、向海外、向新领域”的实现路径,以期成为具有国际竞争力的工业品细分领域标杆。尽管下游行业存在景气度下滑的趋势,但得益于国资买方的精准化管理、充分发挥双方的协同作用,物产金轮2023年、2024年净利润同比均保持增长。微创光电成立于2001年,注册于武汉市,2020年在北交所上市。微创光电主要从事以视频为核心的监控信息化产品和解决方案,主要产品包含视频监控全线产品,广泛应用于高速公路、城市智能交通、铁路、城市社会治安监控以及其它视频监控领域。2022年6月,湖北交通投资集团有限公司以1.59亿元总价、4.27元/股,通过定向增发的方式,获得微创光电23.08%的股份。2025年3月底12.87/股,国资增值收益可观。青岛市崂山区财政局2023年以7.62元/股定增收购*ST目药,该公司2020年至2023年营业收入从2亿元降至1.2亿元,连续四年亏损3000万-6000万之间。经过系列整改,2024年收入增长到2.17亿元、净利润1525万元,2025年3月也实现509万元净利润,顺利扭亏为盈、摘掉退市风险警示。股价也从收购前的最低5.85元/股,上涨到2025年3月31日的11.51元/股(4月份最高到14.99元/股),国资账面盈利接近一倍。

早期国资收购上市公司经验不足,未能在尽职调查阶段识别出重大风险,导致收购后的“爆雷”时有发生。以下为2018年以来部分被国资收购后爆雷的上市公司,其中,80.77%的上市公司被收购的时间发生在2018-2020年。就爆雷形式而言,主要可划分为大额减值(包括资产、信用、商誉)、财务造假、债务逾期、其他违法违规行为(未披露关联交易)等。

表13:2018年以来部分被国资收购后爆雷的上市公司从现有案例看,民营上市公司控股权转让大多是由于产业竞争激烈、经营不善、大股东资金占用、违规担保、财务造假等因素,导致资金紧张、经营面临挑战甚至面临退市风险,不得已而转让控制权,这类民营上市公司收购后的风险相对较高。部分地方政府或因追求低价,或对壳公司改善盲目自信,或在收购前对上市公司及大股东的风险未能有效识别,在并购后遭受重大损失。2011年步森成功在深交所上市,在业绩提升举步维艰的情况下,步森后续开始进行了一系列资本运作谋求转型,导致其实控人多次易主。2022年5月,通过“表决权委托+股权司法拍卖”的路径,陕西省宝鸡市国资入主ST步森。在2014-2023年之间,ST步森持续下滑,仍以服装家纺为主业的营收从4.82亿元降至1.44亿元,降幅为70.12%;10年之间只有4年盈利,最大净利润为4400万元;如果从扣非净利润看,ST步森连续10年呈现亏损状态,最大亏损额为1.6亿元。2020年至2024年,公司营业收入均在3亿元以下(2024年为1.32亿元),2024年扣非亏损5109万元,2024年底净资产仅为3321万元,已处于退市边缘,2025年4月28日公司被列为*ST 。2023年12月,青岛市市北区国有资产运营发展中心通过重整方式,以3.6亿元收购凯撒旅业(000796)17.02%股份。该公司2020年至2024年营业收入从16亿元降至6.5亿元(期间2022年最低3.07亿元),2020年至2024年扣非净利润连续亏损累计约27亿元。2025年一季度仍然处于亏损状态。这种地方政府收购业绩下滑上市公司的现象仍在延续。从2024年地方国资收购的24家民营上市公司来看,2022、2023年营业收入下滑的有10家、占比接近42%;2023年亏损的有11家、占比50%;2022-2023年连续亏损的6家、占比25%。表14:2024年被国资收购的民营上市公司前两年业绩情况地方政府、国资平台在进行收购前的规划及决策时,重点考虑交易方案、估值、管理层人事等问题,对并购整合工作重视程度不高,甚至没有系统的并购后整合管理计划,结果“管业务”、“管资本”两类管理模式都没有有效执行。而且大部分原实际控制人未转让其所持全部股份,对上市公司仍拥有一定的话语权,如果国资在获得控制权后未直接介入经营管理,通过委派董事、监事、财务总监等人员来把握发展方向,原实际控制人及管理团队仍负责日常经营管理,将进一步增加整合难度。*ST中程前身恒顺电气(300208)、2011年上市。曾靠镍矿、光伏概念炒到110元/股的高价。青岛城投自2015年到2021年,经过多次注资运作,累计投入34亿元成为其实控人。但是该上市公司“国有+民营”的混改融合发展模式并没有成功,经过连续五年亏损、菲律宾光伏项目烂尾7年、印尼镍矿采矿权争夺被撤销等明显管理失控性操作后,这家 “资源新贵”如今股价仅剩0.86元(2025年4月30日收盘价),净资产-4.63亿元(2024年三季报)。2025年4月30日,*ST中程发布《关于可能无法在法定期限内披露年度报告的风险提示公告》,直接面临退市风险,并已有投资者发起索赔。2020年9月,新余投控以16.21元/股的价格,投资10.94亿元,受让智大控股及其关联人叶秀冬持有的*ST奇信(奇信股份,002781)29.99%的股权,成为公司的控股股东。在交割前的2020年7月1日至9月3日,*ST奇信股价累计涨幅达59.28%。新余国资入主两个月后,2020年11月开始至2021年1月,*ST奇信9个跌停板后,股价长期在8元/股徘徊,相较于新余投控的入股价接近腰斩。

2020年:当年亏损5.55亿元,33.78亿元应收账款占资产70%;

2021年:亏损扩大至17.59亿元,且1.3亿元资金被原实控人关联方挪用,内控完全失控;

2022-2023年:净资产转负、财务造假坐实,最终被强制退市,新余国资投资几乎归零。

- 2023年7月5日,奇信退发布《关于股票终止上市暨摘牌的公告》,公司正式退市。

从新余国资入主到退市,历时不过3年。踩中了业绩造假、内控失效、财务陷阱三重雷区。

- 业绩造假:据监管部门调查,奇信股份上市前后8年,共计虚增利润总额约26.3亿元。

- 应收账款爆雷:33.78亿元应收账款占资产总额比超70%。

- 投后管理失控:新余国资虽为第一大股东,却让原实控人继续掌控董事会,3名国资董事被边缘化,导致"一票否决权"形同虚设。2021年1.3亿元资金挪用事件,暴露出控制权收购中治理结构尽调的致命缺失。

(3)能力不足、人才缺失,并购后经营亏损、市值缩水部分地方政府收购中小民营上市公司控制权,主要是为实现当地上市企业“破零”或完成政府对上市公司增量的要求。收购完成后,虽有主观意愿,但由于本身资源有限,又缺乏专业化人才,无法形成系统的产业规划,以及明确的、可落地的上市公司提升计划,使得国资产业与上市公司原有主业难以形成有效融合与协同。比如,地方城发投集团主要从事城市基础设施建设业务,缺乏市场化业务经营管理的经验,并购目标公司后可能无法及时对目标公司的资产、资源、业务、财务、人员等进行有效整合,导致并购后出现业绩每况益下、股价市值缩水、投资亏损。2020年以来,珠海国资收购的13家上市公司,自2023年至2024年末有11家股价出现下跌、占比85%。截至2025年1月27日统计,与当初投入的并购成本相比较,有8家出现账面较大投资亏损、占比62%。表15:珠海国资收购的民营上市公司市值与并购成本情况

注1:上述收购完成年度口径为实际控制人完成变更所属年度

注2:上述收购比例大小部分为收购时比例,截至2024年9月末,珠海华实、胜宏科技和海南祥鸿合计持有方正科技29.99%;大横琴和珠海航空合计持有宝鹰股份31.91%股份;珠海港持有天能重工22.62%股份

注3:世联行2020年实控人由陈劲松、佟捷变更为珠海横琴新区国资委,2021年之后变更为珠海市国资委(4)国资管理逻辑和决策效率,影响上市公司市场化竞争能力。

地方政府的城投平台、产业平台收购上市公司后,经常用其主业管理逻辑要求上市公司,市场机制建设不彻底、关键资源引入不足,对上市公司的经营效果影响很大。另外,出于国资监管要求,收购后上市公司的重大事项需事前沟通、层层上报,沟通程序复杂而且耗时较长。对大部分民营上市公司而言,其经营者长期在市场竞争环境中成长起来,需要适应长流程的决策周期和相对较低的决策效率,在一定程度上制约了上市公司参与市场竞争的灵活性与及时性。

随着“并购六条”落地见效,A股并购重组市场持续活跃。深圳、上海、广州等多地政府发文鼓励区域内上市公司实施并购重组。

2025年4月8日,广州市委金融办印发《广州市支持上市公司并购重组实现高质量发展的若干措施(2025-2027年)》,支持广州市上市公司及大型企业集团通过并购重组实现创新技术融合发展、生产要素优化配置、产业深度转型。力争到2027年,推进不少于60单具有代表性的并购重组案例。结合前文对地方政府并购上市公司的结果及其成因分析,在吸取不成功并购案例教训的基础上,如何不为收购而收购,需要从并购战略、并购风控、交易执行和整合运营等层面进行立体规划、全程把控,尊重市场和专业,实现控而能活、控而有用、控而有效,真正实现上市公司本身高质量发展,从而让上市公司控股权收购成为助力地方产业发展和资本运营的重要手段,服务地方经济高质量发展。基于地方资源禀赋、中长期发展规划、产业发展趋势等因素,做系统性并购规划。借助专业机构力量,全流程、系统性思考和实施“为什么要收购这家上市公司,如何收购,以及收购后未来怎么运作(管理、整合)”等决策工作。

在标的选择上关注“带产业公司”为主,以战新产业、未来产业、新质生产力为指引,在“新国九条”、“退市新规”等的政策监管下,避免被高风险公司、濒临退市公司带入漩涡。

收购完成后通过提供产业链要素补强、注入优质资产、持续资本运作、综合市值管理等方式实现业务整合、产业协同、业绩提升、市值增长。

以新时期国企差异化管控、市场化机制及激励约束机制相结合,防范并表式并购、并购后依赖对赌机制、整合不及时、重视短期利益等风险,平衡好各方利益,既释放民营活力,又促进产业协同,还要发挥招商引资甚至财政转型等更多效用。

(和君资本正陆续推出国资并购上市公司系列观察,敬请期待!)

参考资料:

并购小猪,《“最强买家”,珠海国资5年收购13家上市公司》

文艺馥欣,《2024年度A股上市公司控制权变动市场回顾》

并购小猪,《2024年地方国资成功收购24家民营上市公司》

老男孩随笔,《2024年A股上市公司控制权变更全景分析》

法金律小记,《827新政后国资收购上市公司交易细节及评述》

国资智库,《2023年地方国资控股收购上市公司交易大盘点!宗均交易额11亿元 》

证券时报,《地方国资入主上市公司新范式》

文艺馥欣,《那些年,国资收购的上市公司》

周涛并购手记,《新余国资:控股上市公司之殇,三年亏损超20亿》

西安金融棒棒糖,《宝鸡出手收购:浙江标的现身》