2023年6月8日,伴随“易实精密“敲钟上市,北交所上市公司数量达到200家,公开募资累计405.62亿元。2021年9月2日,中国国际服务贸易交易会在北京开幕,会上习总书记宣布,“将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地”。2021年11月15日,北交所正式开市交易。

从宣布设立到开市交易仅用了两个月,让世界又一次见证了“中国速度”。开市至今,一年半有余,北交所作为服务创新型中小企业主阵地,为市场主体带来更强生命力与更多创新活力。

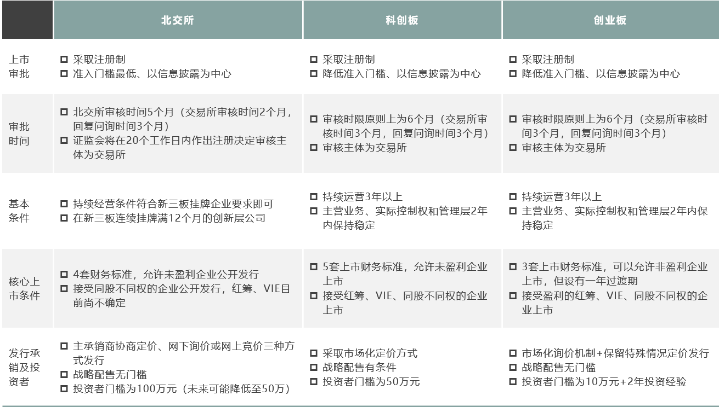

1. 上市政策:北交所设立即试点注册制,上市标准适配中小企业

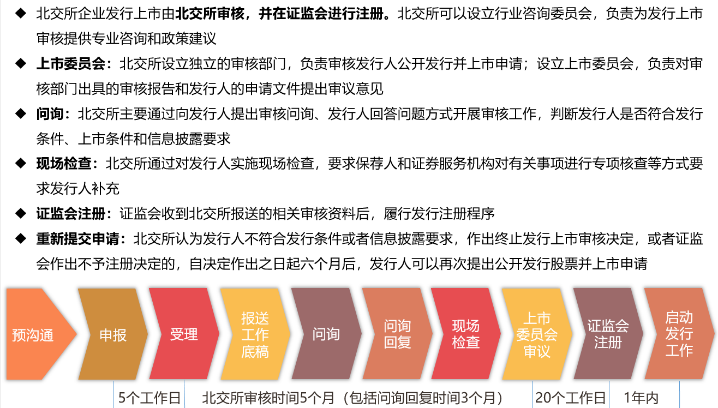

2. 审批政策:在当前政策预期下,北交所审批周期更短、确定性更强

3. 转板政策:北交所转板功能逐渐完善,多层次资本市场互联互通

2022年3月4日,北交所转板规则发布,明确北交所上市企业向科创板及创业板转板要求,规则发布至今,共有3家北交所企业实现转板,北交所转板上市功能逐渐完善,我国多层次资本市场互联互通体系更进一步。

1. 企业质地:“专精特新”构成北交所上市主体,产业地位突出截至2023年6月9日,北交所“专精特新”企业共84家,占上市公司总量的42%,“专精特新”企业总市值1158.6亿元,占上市公司总市值的44.21%,“专精特新”企业成为北交所重要主体之一。北交所“专精特新”企业,其中不乏信息技术、化工新材料等细分产业龙头,产业地位突出,是产业转型升级的中坚力量。

2. 业绩成长:北交所收入、净利润增长不输创业板,持续成长特征明显

从整体看,2020-2022年北交所企业营收复合增速达28.32%,净利润3年复合增速达23.37%,与其他板块对比,营收和净利润增速处于较高水平,其中营收、净利润增速仅次于科创板。从结构看,2020-2022年北交所上市企业中,营业收入复合增速为正的企业共有171家,占比为85.5%,其中“专精特新”企业营收复合增速为26.48%;净利润复合增速为正的企业共有144家,占比达72%,其中“专精特新”企业净利润复合增速为26.54%,专精特新企业盈利能力明显更强,增收又增利。3. 融资:企业IPO平均募资超2亿,再融资市值和估值较IPO提升从IPO融资看,截至6月9日,北交所上市公司200家,公开募资累计405.62亿元,企业平均募资额2.03亿元。从企业募集资金金额看,融资金额在1-1.5亿元之间,占比30.5%,其次为1.5-2亿元之间,占比为18%。从再融资看,截至2023年6月9日,共计微创光电、盖世食品、同享科技3家企业完成定增;5家企业于处于筹备状态,再融资平均募资金额1.05亿元,相较于IPO融资,企业再融资市值大部分高于IPO发行市值。

1. 新股赚钱效应:2023年新股八成上涨,最高涨幅达227%2023年至今,37家上市公司IPO,从上市首日涨幅来看,其中有29只上涨,占比78%。从涨幅区间分布来看,29只上涨新股中,涨幅在10%以下的有6只;涨幅在10%至30%之间的有7只;涨幅在30%至50%之间的有9只;涨幅在50%以上的有7只。其中,巨能股份227%涨幅最大。

2. 机构投资者规模:主流公募基金均已覆盖,基金产品达44支

截止2023年6月,主流基金包括嘉实、广发、易方达、汇添富、大成、华夏、南方、景顺长城、中信建投、招商、博时等均已设立北交所基金产品,北交所相关公募基金共44家,合计54.35亿规模。其中主题基金共计成立20家,共35.83亿;指数基金共24家,共18.52亿。

3. 资本市场关注度:主流机构加大北交所调研力度,最高企业达340次

北交所开始至今,资本市场机构调研逐步加大,前十机构调研量有八家超过100。其中,科达自控接待机构调研次数最多,高达340次;其中电子设备和仪器、电子元件、通信设备行业被调研次数最多,更受投资者关注。北交所上市企业突破200家,是北交所发展的里程碑,也是北交所新一轮发展的起点,孕育着未来中国经济增长的新动力。我们认为,北交所是一套市场化的资本市场机制,不断培育出新一轮最有能力、最有潜力、最有成长性的创新企业。中小企业通过资本市场的支持,完成新一轮的成长,又成为中国资本市场的源头活水和新生力量,相生互动、相辅相成。长期看北交所未来发展,政策改革是根本因素,企业成长是重要前提,资本助力是关键动能。政策驱动强、成长空间大、市场潜能足,三因素共振,北交所值得期待!

北交所的未来,静待花开、星辰大海!